继小红书将 “市集” 功能置顶首页后,微信小店也于 9 月 10 日正式加入供应链布局阵营,连发三则关于 “代发管理” 的公告,通过明确供货商入驻流程、商家关联方式、订单分配规则及售后处理机制,构建起从订单到发货的完整链路,旨在补齐此前在电商供应链环节的短板,这一动作也预示着各大平台在供应链领域的正面竞争即将拉开新帷幕。

此前,微信小店以 “轻模式” 为核心优势,凭借 0 元开店、免佣、推客、送礼物等低门槛玩法,吸引了大量商家入驻。

然而,在商品来源、发货管理等供应链关键环节,微信小店的体系一直未能完善,这也成为制约其进一步发展电商业务的重要因素。此次推出的 “代发管理” 相关功能,恰好针对性地解决了这一问题,形成了一套完整的 “代发闭环” 操作体系。

在供货商入驻与 ID 获取环节,微信小店为供货商提供了电脑端和手机端两种入驻路径。

供货商可通过电脑端登录供货商管理后台,在 “右上角头像” 处复制专属的供货商 ID;

也能在手机端关注 “微信小店助手服务号”,通过底部菜单 “更多角色 > 供货商” 登录后台完成入驻。

值得注意的是,供货商必须以 “供货商” 身份入驻,若误以 “小店商家” 身份注册,其生成的 ID 无法被检索,需重新以正确身份入驻,该 ID 将作为供货商与商家绑定的唯一凭证。

商家与供货商的关联则提供了两种便捷方式。

方式一为微信邀请,商家可发送二维码或链接给供货商,供货商接受邀请后即可完成关联,若供货商尚未入驻,可直接通过该链接同步完成入驻与关联,此方式也是微信小店推荐的关联途径;

方式二是通过供货商 ID 申请关联,商家在后台填写目标供货商 ID 并发起申请,待对方同意后,双方关联关系正式确立,此类申请会在系统中 “待确认” 列表显示。

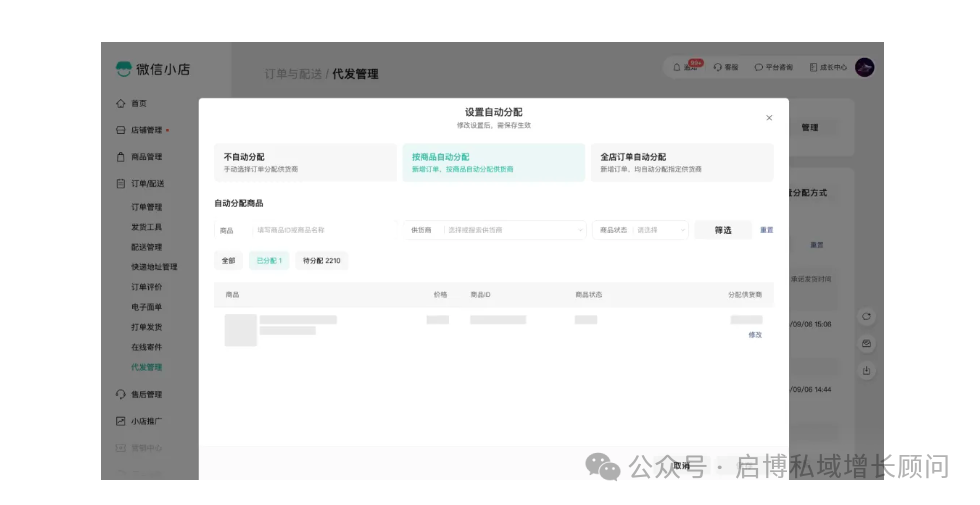

订单分配环节,商家可在 “订单> 代发管理” 页面,将待发货订单分配给已关联的供货商。系统支持两种分配模式:

一是按商品分配,可为不同商品指定不同供货商;

二是全店自动分配,将所有新增订单自动分配给指定供货商。但需注意,这两种自动分配模式互斥,无法同时启用,商家需根据自身经营需求选择合适的分配方式。

在发货与售后环节,微信小店也进行了相应优化。供货商可使用平台提供的电子面单完成发货,物流状态会实时更新,方便商家和消费者追踪。

若在发货前消费者申请退款,系统将自动取消对应的代发单;若发货后出现售后问题,则需商家与供货商自行沟通协商处理,平台暂不直接介入售后纠纷调解。

事实上,早在一个月前,微信小店就在 “收货信息解密指引” 中提出,商家在发货、售后等场景需遵循 “非必要不解密” 原则,将订单信息的掌控权转移至平台工具体系。

此次 “代发管理” 功能的推出,进一步强化了平台对供应链的管控,要求供货商以独立身份入驻并通过 ID 绑定协作,订单分配和履约全流程均需在平台体系内完成,原本商家与供货商之间的私下协作模式,正逐步转变为平台可控的标准化供应链环节。

这一变革对商家而言利弊共存。

一方面,商家无需再投入大量精力对接供货商、处理繁琐的订单细节,可将运营重心集中在用户获取、流量转化和社群经营上,极大地提升了运营效率;

另一方面,供应链管理权移交平台后,商家对上游供应商的直接掌控力被削弱,且在订单分配上存在一定限制,例如 “自动分配仅能按 SPU(标准化产品单元),SKU(库存保有单位)需手动分配”“两种自动分配模式互斥” 等,这让拥有复杂供应链的商家在效率与运营自由度之间面临权衡。

从微信小店的整体战略来看,在腾讯此前的财报及电话会议中,官方曾多次提及微信小店正持续完善基础设施和商家工具,计划结合社交、内容与支付能力,为商家搭建更高效的客户触达渠道。而供应链作为电商业务的核心支撑,自然成为微信小店重点布局的领域。

业内人士推测,随着供应链体系的逐步成熟,未来微信小店可能会推出更多配套政策,如制定收费标准、建立供货商考核机制、引入分佣制度等,进一步深化对供应链的管理。

微信小店此次加码供应链建设,不仅是对自身电商业务短板的弥补,更是对当前电商行业竞争格局的回应。此前抖音通过 “精选联盟” 绑定达人与货盘,小红书将 “市集” 交易入口从内容流中剥离,各大平台均已从单纯的流量分发,转向对 “货” 的深度掌控。

在这场供应链竞争中,微信小店能否凭借社交生态优势脱颖而出,商家又将如何适应平台带来的运营模式变革,仍有待市场进一步检验。

对此,你怎么看?